2022年(令和4年)1月1日より改正電子帳簿保存法(電帳法)の適用開始となる予定でしたが、2022年度税制改正大綱で2年間の適用猶予期間(2023年12月31日まで)が設定されています。この適用延期は保存義務者の準備不足状況から、所轄税務署長が電子データを保存要件に従って保存をすることが出来ないことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、税務署からの質問検査権に基づき電子データの出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力可能でなければならない)の提示又は提出の求めに応じることができる場合には、当該猶予期間では既存の保存方法で良いということになります(税務署に申請等の手続きは不要)。

この電帳法による電子データ保存の3分類の内の「電子取引」に係るデータ保存制度では、電子で取引した際の電子データは所定の保存要件に基づいて保存しなければならないという保存義務が課されています。その大きな改正点は、電子取引に該当する場合には、これまでの電子データを紙に出力して保存することが認められなくなり、保存要件に従って電子データそのものを保存しなければならなくなっています。

以下、3分類別に電子データの保存要件の概要となります。

1.電子データ保存義務の対象となる電子取引及び取引情報

(1)電子取引

電子取引とは、通信手段を問わず「取引情報」の受け渡しを電子データ(電磁的記録)により行う取引をいいます。以下は電子取引にあたり、書類等の受け渡しが電子データで行うものが含まれます。

① EDI 取引

② インターネット等による取引(クラウドサービスの利用等も含む)

③ 電子メールによる取引情報の受け渡し取引(添付ファイルも含む)

④ インターネット上のサイトで受け渡し取引

注:EDIとは「Electronic Data Interchange」の略称で、日本語では「電子データ交換」を意味します。企業間の商取引で発生する契約書や受発注書、納品書、請求書等といった帳票のやり取りを、専用回線やインターネットを用いて電子的に交換ができるシステム(企業間でやり取りする仕組)のことです。

更に、具体例として、

* 電子メールにより受領した請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)

* インターネットのホームページからダウンロード・スクリンショットした請求書や領収書等のデータ

* 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用

* クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、 スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用

* 特定の取引に係るEDIシステムを利用

* ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用

* 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領

等があります。

(2)取引情報

取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項(取引先・取引日・取引金額等の事項)となります。従って、この様な取引情報が含まれていない電子データの保存義務はありません。

2.電子取引で受け渡しのデータにおける所得税・法人税法と消費税法の違い

(1)所得税(源泉所得税を除く)・法人税法

2022年1月1日以後は授受した電子データを書面等に出力(紙出力)して保存することはできません(記帳管理上、書面等を紙で出力保管することは全く問題ありません)。 全ての電子取引の情報は、電帳法に定められる要件を満たした上で、電子データを保存しなければなりません。 もし、同日以後に行う電子取引の取引情報を書面のみで保存していた場合、青色申告の承認の取消対象となる可能性もあるため注意が必要です(取消等は説明、資料、情報等を総合勘案されますが、書面で取引内容の確認ができ、かつ、申告内容が正しく、書面保存以外の特段の事由がないような場合には、青色申告の取消や費用の経費性が認められないことにはならないとのことです)。

(2)消費税法

電子データを書面等に出力しての保存が可能です。2023年10月から始まるインボイス制度導入後も、書面の保存でも仕入税額控除の適用が受けられます。

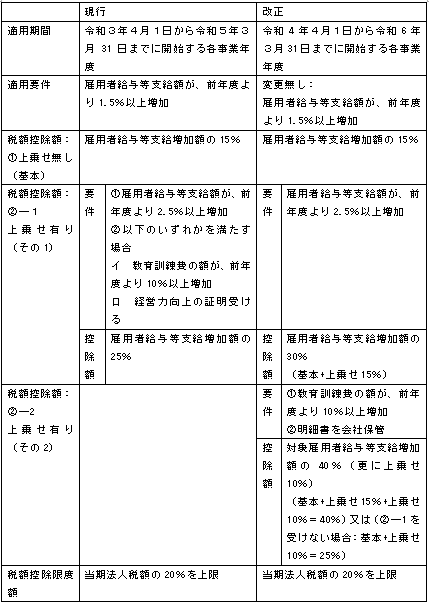

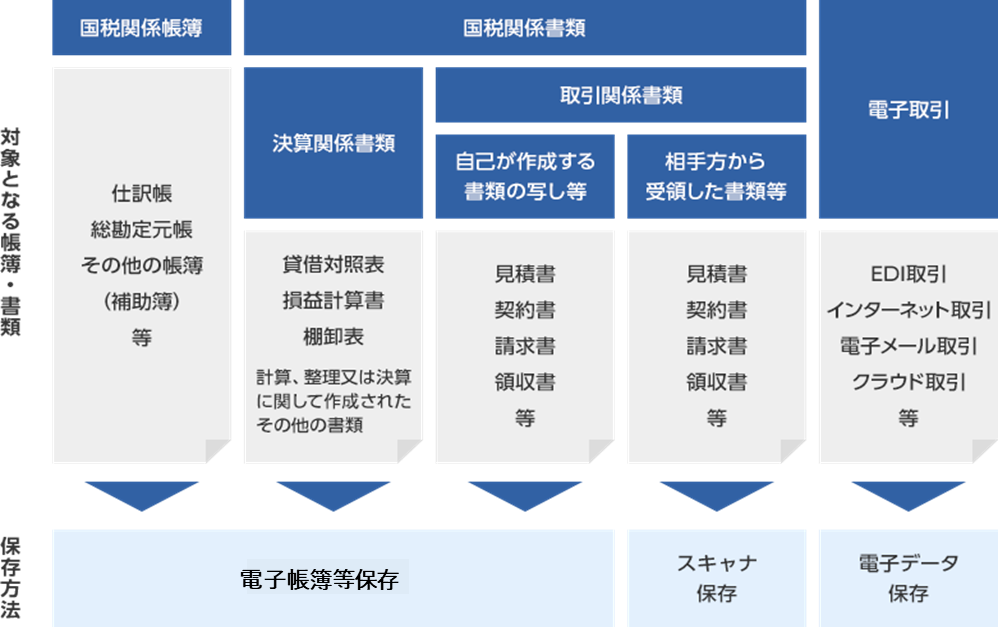

3.電子データの保存分類

電子データの保存には、書類・帳簿の内容別に「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引に係るデータ保存」の3種類に分かれています。その種類別に電子データ保存の要件が定められています。重要なことは、電子帳簿等保存とスキャナ保存については企業の任意選択(紙の保存又は電子データの保存の選択でよく、電子データで保存する場合には、所定の保存方法に遵守する必要があるということになります)ですが、電子取引に係るデータ保存内容(紙の出力保存のみでは不可)については、該当する電子データを授受する全ての企業に適用される点が挙げられます。

下記は、対象となる帳簿・書類の内容別に保存方法が3分類されている表です。

(1)電子帳簿等保存とは(自己が最初の記録段階から一貫してデータで作成している場合)

電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿及び書類の保存方法等の特例に関する法律)の概要は次のとおりです。

国税関係帳簿及び書類のうち電子計算機(コンピュータ)を使用して作成している国税関係帳簿及び書類については、一定の要件の下で、電磁的記録等(電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム(COM))による保存等(国税関係帳簿の場合には備付け及び保存をいいます)が認められます。 なお、手書きで作成された国税関係帳簿については、原本の書面で保存することになります。

電帳法は、納税者の国税関係帳簿及び書類の保存に係る負担の軽減等を図るために、 その電磁的記録等による保存等を容認しようとするものですが、納税者における国税関係帳簿及び書類の保存という行為が申告納税制度の基礎をなすものであることに鑑み、適正公平な課税の確保に必要な一定の要件に従った形で、電磁的記録等の保存等を行うことが条件とされています。 また、所得税法及び法人税法では、取引に関して相手方から受け取った注文書、領収書等や相手方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められていますが、同様の取引情報を電子取引により授受した場合には、この注文書、領収書等の原始記録の保存が行われない結果となりかねない状況にあったため、電帳法において、新たに電子取引により授受した取引情報として保存義務が設けられています(後述参照)。

市販の会計ソフトを使って経理処理や申告書の作成等を行っている場合には、国税関係帳簿及び書類の電磁的記録等による保存等は認められるかは、市販の会計ソフトを使用して、見読可能装置(ディスプレイ等)やシステムの開発関係書類(システムの概要書等)の備付け等の法令で定められた要件を満たしている場合には、紙による保存等に代えて、電磁的記録等による保存等を行うことが認められます。しかしながら、 この法令で定められた要件を満たせない場合には、会計ソフトを使用して作成した帳簿書類について電磁的記録等による保存等は認められないことから、紙出力して保存等を行うことになります。

なお、優良な電子帳簿の保存要件を満たすことで、過少申告課税の軽減措置(税務署長の事前届出による要承認)と所得税の青色申告特別控除(65万円)の適用を受けることが出来ます。

- 検索機能の確保の3要件(検索要件の充足方法の原則)

条件① 日付、金額、取引先の 3つの項目で検索ができること。

条件② 日付、金額は範囲を指定して検索ができること。

条件③ 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて、 検索条件を設定できること。 AND検索でOK、OR検索までは求められない。

検索要件の充足方法の例外:

保存の電子データについて、税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに全てについて応じられる場合、その条件②及び条件③の要件は不要となります。

訂正削除履歴が残らない帳簿であっても、次の全要件を満たせば電子データ保存が可能です。

① モニター・説明書等を備え付けていること。

② 税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに応じることが出来ること。

(2)スキャナ保存とは( 取引先から受領した領収書や請求書、自己で作成した控え等の書類をスキャナで読み取る場合)

スキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除きます。)について、書面による保存に代えて、一定の要件の下で、スキャン文書による保存が認められる制度です。

「スキャナ」とは、書面(紙)の国税関係書類を電磁的記録に変換する入力装置をいい、 いわゆる「スキャナ」や「複合機」として販売されている機器が該当することになります。 また、例えば、スマートフォンやデジタルカメラ等についても、上記の入力装置に該当すれば、「スキャナ」に含まれることになります。

① スキャナ保存の対象書類

スキャナ保存の対象書類とは、国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類(国税関係書類)のうち、規則第2条第4項に規定する書類を除く全ての書類が対象となります。規則第2条第4項に規定する書類とは、具体的には棚卸表、貸借対照表及び損益計算書などの計算、整理又は決算関係書類であり、これ以外の国税関係書類がスキャナ保存の対象となります。 なお、売上伝票などの伝票類は、所得税法施行規則第63条第1項及び法人税法施行規則第 59条第1項等に規定する保存すべき書類には当たらないことから、法第2条第2号(定義)に 規定する国税関係書類に該当しないので、スキャナ保存の適用はありません。

② スキャナ保存の要件

主なスキャナ保存の要件は以下の通りです。

速やかに(7営業日以内)タイムスタンプを付す。なお、取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの事務処理規程を定めている場合は、事務処理の経過後速やかに付す(2ヶ月+7営業日以内)。

入力期間内に、(一財)日本データ通信協会が認定するタイムスタンプを入力単位ごとの電磁的記録の記録事項を付す。なお、入力期間内に、別途記録事項を入力したことを客観的に確認出来る場合には、このタイムスタンプの付与要件に代えることが出来ます。

- 検索機能の確保の3要件(検索要件の充足方法の原則)

条件① 日付、金額、取引先の 3つの項目で検索ができること。

条件② 日付、金額は範囲を指定して検索ができること。

条件③ 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて、 検索条件を設定できること。 AND検索でOK、OR検索までは求められない。

検索要件の充足方法の例外:

保存の電子データについて、税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに全てについて応じられる場合、その条件②及び条件③の要件は不要となります。

(3)電子取引に係るデータ保存とは(見積書、契約書、請求書、領収書等の送付・受領を電子データで行った場合)

上記1に記述しました様に、電子取引制度は、所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます) 及び法人税の保存義務者が取引情報(注文書、領収書等に通常記載される事項)を電磁的方式により授受する取引(電子取引)を行った場合には、その取引情報を一定の要件の下で電磁的記録により保存しなければならないという制度です。 所得税法及び法人税法では、取引に関して相手方から受け取った注文書、領収書等や相手方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められていますが、同様の取引情報を電子取引により授受した場合には、この注文書、領収書等の原始記録の保存が行われない結果となりかねない状況にあったため、電帳法において、新たに電子取引により授受した場合には、その取引情報に係る電磁的記録を一定の方法により保存しなければならないこととされています。

電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)を行った場合についても電子取引に該当するため、その取引情報に係る電子データ(電磁的記録)の保存が必要となります。具体的に、この電子データの保存とは、電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを、電子メールの添付ファイルにより取引情報(領収書等)が授受された場合は当該添付ファイルを、それぞれ、ハードディスク、コンパクト ディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存する状態にすることをいいます。

4.電子取引における改ざん防止措置として取引情報の真実性や可視性を確保するための保存要件(電子取引に係るデータの保存要件)

電子取引に係るデータは書面での保存が不可となるため、真実性や可視性を確保が重要になります。 電子データの必須的保存要件は以下の3要件になります。

(1)電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合)

システムの概要を記載した書類を備え付ける(例:システム基本設計書、システム概要書など)。 画面や書面に速やかに出力できるようになっていれば、 オンラインのマニュアルやヘルプ機能で代えることも可。

(2)見読可能装置(ディスプレイ・プリンター)の備付け

保存しているデータを速やかに出力できるよう、PCとディスプレイを備え付ける(モニターのサイズや台数には要件なし)。

(3)検索機能の確保の3要件(検索要件の充足方法の原則)

条件① 日付、金額、取引先の 3つの項目で検索ができること。

条件② 日付、金額は範囲を指定して検索ができること。

条件③ 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて、 検索条件を設定できること。 AND検索でOK、OR検索までは求められない。

(3)―1 検索要件の充足方法の例外

例外1 保存の電子データについて、税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに全てについて応じられる場合、その条件②及び条件③の要件は不要となります。

例外2 電子帳簿保存に対応した専用システムを導入しておらず、一般的なパソコンやプリンターを使用している場合でも、以下のいずれかの方法でも検索要件を満たすことで保存要件を満たしたことになります。

① 取引情報のデータを規則的なファイル名により入力しておく方法。

ダウンロード可能な状態にして特定フォルダにファイル名で検索機能を活用する(税務職員の求めに応じて一括ダウンロードできるようにしておき、ファイル名に日付・金額・取引先を入れる)。

② エクセル等の表計算ソフトで索引簿を作成する方法。

範囲指定、および2以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できる機能が備わっているエクセル等の表計算ソフトに、取引データに係る取引年月日、取引金額、取引先の情報を入力して一覧表を作成する。

例外3 以下の全てを満たす場合には、検索要件充足は不要(免除)となります。

① 税務調査の際、税務職員からダウンロードを求められたらデータ提出の求めに応じられる場合

② 個人事業主の場合は2年前、法人の場合は前々年度の売上が 1,000万円以下の場合

又、選択的保存要件として、次の①から④のいずれかの保存上の措置が必要です。

① タイムスタンプが付された後の取引情報の授受。

② 速やかに(7営業日以内)タイムスタンプを付す。

取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの事務処理規程を定めている場合は、事務処理の経過後(最長2ヶ月以内)、速やか(おおむね7営業日以内)に付す。(2ヶ月+7営業日以内)

③ データの訂正削除を行った場合、その記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用する。

④ 正当な理由がない訂正削除の防止に関する事務処理規程を備え付ける。

一般的な事業者は、この④の対応となるかと思いますが、事務処理規程の例示は、国税庁から「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」として公表されていますので参考にすることができます。

最後に、国税庁HPに電子帳簿保存法Q&A(一問一答)により詳細説明がありますので必要に応じて参照してください。