金融庁は2023年度の税制改正要望に個人が少額投資非課税制度(NISA)を使って投資できる上限を引き上げる措置を盛り込む。年間投資額120万円で期間5年の一般NISAなどを拡充する。

カテゴリーアーカイブ: 社会情報

国の借金 初の1人1,000万円 6月末総額最大の1,255兆円

財務省は10日、国債と借入金、政府短期証券を合計したいわゆる「国の借金」が6月末時点で1,255兆1,932億円だと発表した。国民1人あたりで単純計算すると、初めて1,000万円を超えた(20年前の2003年から2倍弱に増えている)。

路線価2年ぶり上昇 2022年分0.5% 人流増加で回復基調

国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基礎となる2022年分の路線価(1月1日時点)を発表した。全国約32万地点の標準宅地は全国平均で前年に比べ0.5%上昇した。

都道府県別の路線価は、横浜、名古屋、京都など15都道府県で上昇した。 前年の上昇は8都道府県だった。 首都圏では東京都(上昇率1.1%、前年の下落率1.1%)、千葉県(上昇率0.8%、前年の上昇率0.2%)、神奈川県(上昇率0.6%、前年の下落率0.4%)、埼玉県(上昇率0.4%、前年の下落率0.6%)でした。最も上昇率が高かったのは、北海道の4.0%(前年は1.0%)でした。

路線価とは、 主要道路に面した土地1平方メートル当たりの標準価格で、 2022年1月1日から12月31日までの間に相続や贈与で土地を取得した場合、 今回公表された路線価を基に税額が算定される。 調査地点は国土交通省が3月に公表した公示地価(2万6千地点)よりも多い約32万強地点。 公示地価の8割を目安に売買実例などを参考にして算出するため、 公示地価よりも遅く例年7月に公表される。 路線価の最高は、 37年連続でお馴染みの東京都中央区銀座5丁目銀座中央通りの1平方メートル当たり42,240千円(前年42,720千円)でした。

3年で4000億円 骨太方針決定 人への投資 世界水準遠く

政府は7日、経済財政運営と改革の基本方針を閣議決定した。岸田文雄首相が掲げる「人への投資」に重点を置き、3年間で4千億円を投じる。付加価値を生み出せる人材の育成が成長のカギを握る。現状では日本の投資は官民とも先進国で最低水準。

マイナーポイント 来月から付与

政府は17日、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録した人へのポイントの付与を6月30日から始めると発表した。マイナーポイント付与の概要は以下のとおり。

| もらえるポイント | 付与開始 | |

|---|---|---|

| マイナンバーカードの新規取得 | 5,000円分 | 1月1日 |

| 保険証としての利用申込 | 7,500円分 | 6月30日 |

| 公的年金の受取口座登録 | 7,500円分 | 6月30日 |

厚生年金義務 業種を拡大

厚生労働省は従業員の厚生年金加入を義務付ける個人事業所を広げる方向で今夏にも検討に入る。現行の加入義務内容は以下のとおり。

| 法人 | 個人事業所 | ||

|---|---|---|---|

| 従業員1人以上 | 従業員5人以上 | 従業員5人未満 | |

| 製造、土木など16業種 | 加入義務あり | 加入義務あり | 加入は任意 |

| 飲食サービス、旅館、理美容、農林水産業などの業種 | 加入義務あり | 加入は任意(注) | 加入は任意 |

注:従業員5人以上において、加入を義務付ける方向で検討予定

路線価認めず課税「適法」 最高裁判決

路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は19日、国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却した。

第3小法廷は、「路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は(国税当局が独自に再評価できるとする例外規定を用いる)合理的な理由がある」との初判断を示した。

相続マンションは2件あり、購入は相続開始の約3年5ヵ月前と約2年6ヵ月であり、この内、後者のマンションの売却は相続開始の約9ヵ月後となっているものでした。いずれにしても、相続開始からの日付にも注視すべき案件かと思われます。

2022年度予算が成立

2022年度予算が22日の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。2022年度予算は一般会計総額107兆5964億円で10年連続で過去最大を更新した。税制改正など予算関連法も成立した。

公示価格、2年ぶり上昇 全国0.6% 在宅勤務で住宅地堅調

国土交通省が22日に発表した2022年1月1日時点の公示価格は、全国平均が前年比0.6%上がり、2年ぶりに上昇した。新型コロナウイルス禍から経済が徐々に持ち直していることを映し出した。

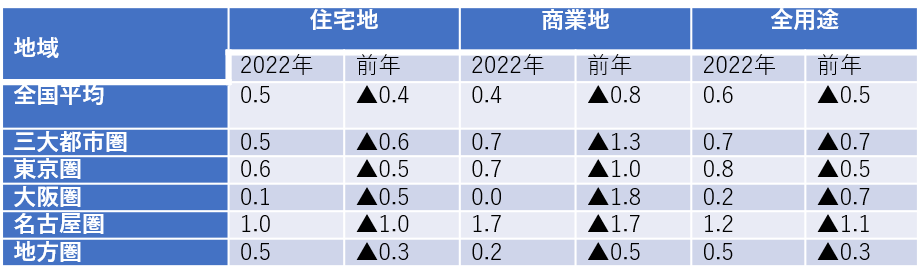

2022年公示地価の変動率(1月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):

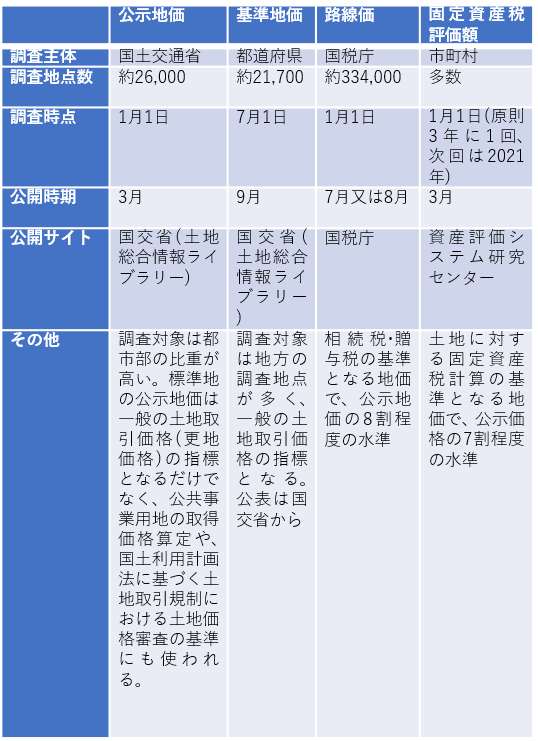

公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。

令和3年分確定申告 国税庁、簡易な方法による4月15日まで期限延長を公表

国税庁は3日、オミクロン株による感染拡大等に伴い、2021年(令和3年)分の所得税、贈与税等の確定申告・納付の期限を「簡易な方法」で1ヵ月延長し、4月15日までとすることを公表した。

簡易な方法とは、新型コロナウイルス感染の影響により3月15日までの期限までに申告・納付等が困難な場合に、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という所定の文言を記載することになります。